इंसानियत तलाशता अनवर सुहैल का उपन्यास ’पहचान’

दिनेश कुमार माली, तालचेर, ओड़िशा

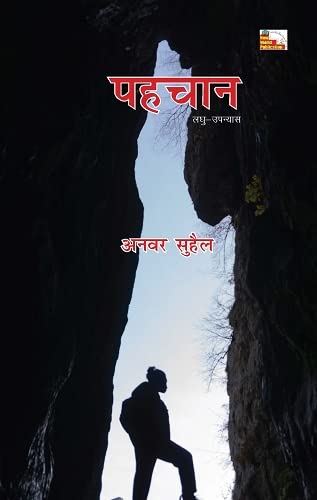

हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार अनवर सुहैल का बहुचर्चित उपन्यास ‘पहचान’ सन् 2022 में न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, जिसमें लेखक ने न केवल भारतीय समाज में अपनी सकारात्मक पहचान तलाशते मुस्लिम वर्ग के संघर्ष का वर्णन किया है, बल्कि नौकरी की तलाश में दर-दर भटकते युवाओं की अस्मिता और पहचान की ओर संकेत किया गया है।

‘पहचान’ यानि आइडेंटिटी। मैं क्या हूँ? लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? नाम से या काम से? धर्म से या कर्म से? तिलक से या टोपी से? चोटी, जटा से या मूंछ-दाढ़ी से? सूरज से या चंद्रमा से? रोटी को किनारे से तोड़कर खाने से या रोटी को बीच में तोड़कर खाने से? हलाल मांस खाने से या झटका मांस खाने से ? खड़े होकर पेशाब करने से या बैठकर पेशाब करने से? जनेऊ धारण करने से या कुर्त्ता पजामा पहनने से? भगवा रंग से या हरे रंग से? हिंदी से या उर्दू से? गीता से या कुरान से? मंदिर से या मस्जिद से? ‘जय श्री राम’ के नारे से या ’अल्लाह हो अकबर’ के नारे से? ट्रक ड्राइवर, खलासी, ऑपरेटर पेंटर होने से या बड़ी-बड़ी दुकानों के मालिक होने से? अल्पसंख्यक से या बहुसंख्यक से? मौलवी, मौलाना होने से या पुजारी होने से? इस तरह हमारे समाज में बहुत सारा वर्गीकरण हो गया, अपनी-अपनी पहचान तलाशते हिंदूओं और मुसलमानों का। अलग-अलग आइडेंटिटी बन गई हैं, अगर कोई विपरीत आइडेंटिटी देता है तो न केवल दूसरा समाज स्वीकार करता है, बल्कि अपने समाज से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था में देश में एकता कैसे स्थापित की जा सकती है? दुखद बात यह भी है, गांधी और विनोबा के दर्शन ‘सर्वधर्म समभाव’ की जगह कटुता के बीज बोए जाते हैं, विभिन्न संस्थाओं द्वारा; यहां तक कि कुछ सरकारों द्वारा भी, अपने-अपने निजीगत स्वार्थों और वोटबैंक की राजनीति के खातिर।

सर्वहारों के मसीहा मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स ‘दास कैपिटल’ में लिखते हैं कि धर्म अफीम है, बचपन से ही खिला दिया जाता है और जो खा लेता है, उसे नशा हो जाता है।सारी जिंदगी नशे की हालत में पार हो जाती है। साहित्य, संस्कृति भी कमाने का जरिया है, न कि मजदूर वर्ग के उत्थान का। महात्मा गांधी जब ‘अल्लाह ईश्वर तेरे नाम’ कहते है तो दोनों धर्मों के कट्टरवादियों को अल्लाह और ईश्वर समान होने पर आपत्ति होती है। यहाँ तक की गांधी की हत्या तक कर देते हैं, तब सवाल उठता है कि क्या अलग-अलग धर्मों की पहचान को समान बनाया जा सकता है? क्या राम मनोहर लोहिया की ‘सप्तक्रांति’ का संदेश फलीभूत हो सकता है? ऐसे ही अनेक सवालों को उपन्यासकार अनवर सुहैल ने अपने उपन्यास ‘पहचान’ में उठाए हैं। वे कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड में वरिष्ठ खनन प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने न केवल विलासपुर, जमाना-कोतमा, सिंगरौली, उत्तरप्रदेश एवं छतीसगढ़ के अन्य अंचलों के मुस्लिम समाज को अच्छी तरह देखा-परखा है, बल्कि वहाँ की कोयला खदानों की खनन-संक्रियाओं एवं काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ हुए हैं, जो इस उपन्यास की पृष्ठभूमि बनकर उभरी है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोयलांचल पर बहुत कम हिंदी उपन्यास लिखे गए हैं। उसमें जगदीश मोहंती का ओड़िया उपन्यास ‘अपना-अपना कुरुक्षेत्र’ राजीव कुमार का ‘काला सच’, दुर्गेश कुमार का ‘कोयलांचल’ तथा बहुत सारे लेखकों द्वारा लिखे गर संस्मरण-संकलन ‘झरिया के ज्वालामुखी’ और खुशी मोइत्रा की ‘कोलमाइनर डॉटर’ आदि है। और अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो उनमें अमिताभ बच्चन की ‘कालापत्थर’ (1979) (जिसने कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी), शाहरूख खान की ‘कोयला’ (1997), रणवीर सिंह की ‘गुंडे’ (2017), अक्षय कुमार की ‘मिशन रानीगंज’ (2023), मनोज वाजपेयी की ‘गैंग आफॅ वासेपुर’ (2012) और सुनील शेट्टी की ‘कोयलांचल’ (2014) आदि प्रमुख है।

किसी भी निष्पक्ष साहित्य-समीक्षक के सामने आज यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि मुस्लिम वर्ग का कोई लेखक अपने समाज की बदहाली को चित्रित करता है और उसके कारण दूसरे समाज पर मढ़ता है, जबकि हिंदू समाज का कोई लेखक अपने समाज की विद्रूपताओं और विसंगतियों को पड़ताल करते हुए उनके कारण मुस्लिम समाज के मत्थे मढ़ता है, ऐसी अवस्था में साहित्य समाज को एकता के सूत्र में बांधनें की जगह उनके भीतर खाई खोदने वाले खतरों से आगाह करते हुए नजर आता है। उदाहरण के तौर पर अनवर सुहैल की पंक्तियाँ देख सकते हैं:-

“ चौक के तिलकधारी मुनीमजी कहा करते- ‘अगर ये हमारे छद्म धर्मनिरपेक्षवादी नपुंसक हिंदू शांत रहें तो ‘आर-पार‘ की बात हो ही जाए। सेकूलर कहते हैं ये शिखण्डी साले खुद को।‘

उनके हमखयाल चौबेजी हां में हां मिलाते-‘हिंदू हित की बात करने वाले को ये चूतिए साम्प्रादायिक कहते हैं। हमें अछूत समझते हैं।‘ ”

(पृष्ठ-69, पहचान)

सोशियल मीडिया में आजकल भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों का समर्थक दर्शाया जाता है और यहाँ तक प्रचार कर दिया जाता है कि उनकी बस्तियों में पाकिस्तान जीतने पर वे पटाखे फोड़ते हैं। प्रसिद्ध समकालीन हिन्दी लेखक प्रदीप श्रीवास्तव के उपन्यास ‘बेनजीर: ख्वाबों की दुनिया’, और कहानी-संग्रह ‘जेहादन तथा अन्य कहानियां’ की तुलना अनवर सुहैल के उपन्यास ‘पहचान’ और ‘मेरे दुख की दवा करे कोई’ से की जाए तो हम पाएंगें कि हिंदू और मुस्लिम समाज के रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं शैक्षिक विभेद ही एक-दूसरे की टकराव का कारण हैं। उदाहरण के तौर पर, प्रदीप श्रीवास्तव की कहानी ‘जेहादन’ का एक अंश द्रष्टव्य है :-

“ निखत बोली, “लेकिन मैं अल्लाहता‘ला की बात कर रही हूँ। देखो तुम इंटेलिजेंट हो, समझने की कोशिश करो, अल्लाह के सिवा कोई और ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जाए। एक वही इबादत के क़ाबिल है, एक वही सच्चा है। तुम लोग जो करोड़ों देवी-देवताओं, पत्थरों, पेड़ों, नदियों, आकाश, पाताल, सितारों की पूजा करती हो, यह सब गुनाह है। अल्लाहता‘ला इससे सख़्त ख़फ़ा होते हैं। मैं तुम्हारी बेस्ट फ़्रेंड हूँ, तुम्हें अल्लाह के क़हर से बचाना चाहती हूँ। इसलिए तुम्हें ऐसी सारी चीज़ों से तौबा कर लेनी चाहिए, जिससे अल्लाह ख़फ़ा होते हैं। तुम्हें मूर्तियों की पूजा बंद कर देनी चाहिए, बुर्क़े में रहना चाहिए। कभी भी हिजाब के बिना बाहर नहीं आना चाहिए। बुर्क़ा हम इस्लाम मानने वाली महिलाओं का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर गहना है। करोड़ों देवी-देवताओं की पूजा करके तुमने अब-तक जो ढेर सारे गुनाह किए हैं, उसे तुम जैसे ही इस्लाम क़ुबूल करोगी, अँधेरे से रोशनी में आओगी, अल्लाहता‘ला तुम्हारे सारे गुनाहों को पलक झपकते ही माफ़ कर देगा, वह बहुत ही रहम-दिल हैं।” (पृष्ठ-36, ‘जेहादन तथा अन्य कहानियां’, प्रदीप श्रीवास्तव)

मुस्लिम समुदाय के आंतरिक खतरों को अनवर सुहैल ने अपने उपन्यास में उकेरा है कि किस तरह भारतीय मुसलमान विदेशी मुसलमानों के संपर्क में आकर देशद्रोही बनने तक का खतरा मोल लेते हैं। उनके शब्दों में,

“ इस बीच खालू आ गए तो सलीम उन्हें ही तब्लीग करने लगा।

‘कब्रों की पूजा ठीक नहीं। अस्ल चीज है नमाज, रोजा, हज और जकात। दीन में राई-रत्ती का जोड़ने वाला बिदअती (देवबंदी लोग बरेलवियों को बिदअती कहते हैं और बरेलवी देवबंदियों को वहाबी !) कहलाता है। हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के लिए यदि सच्ची मुहब्बत है तो एक सच्चे मुसलमान को हक पर चलना चाहिए। बिदअतियों से बचना चाहिए।‘

इतना नसीहत सुनकर फौजी खालू तो जैसे आपे से बाहर हो गए।

उन्होंने खाला का लिहाज छोड़ सलीम भाई को तत्काल घर-निकाला का फरमान दे दिया था।” (पृष्ठ-109, पहचान)

मंज़ूर एहतेशाम के ‘सूखा बरगद’ उपन्यास की कहानी भोपाल के एक शिक्षित मुस्लिम परिवार पर आधारित है, जिसके प्रमुख पात्र रशीदा और सुहेल के माध्यम से देश में अल्पसंख्यक समुदाय को पेश आने वाली समस्याओं का चित्रण किया गया है। दोनों पक्षों के झगड़े के पीछे राजनीतिक मंसूबों को रेखांकित करने के साथ-साथ उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम समुदायों में धार्मिक कट्टरता का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। मंज़ूर एहतेशाम ने बरगद के पेड़ के माध्यम से सुहेल की मनोदशा में उसकी पुरानी याद और वर्तमान के वैषम्य को बहुत संवेदना से व्यक्त किया है। जिस हिन्दुस्तान को वह एक हरे-भरे बरगद के रूप में देखता था और जिसकी छाया में उसे शान्ति मिलती थी, अब वही बरगद का पेड़ प्रेमरूपी जल के अभाव में सूख गया है जहाँ छाया की अपेक्षा शरीर को झुलझाने वाली गर्मी और एक वीरानापन है।अब उसके लिए हिन्दुस्तान एक सूखा बरगद हो चुका था।

राजपाल एंड संस द्वारा सन् 2010 में प्रकाशित ‘बंद कमरा’ लेखिका सरोजिनी साहू के बहुचर्चित ओड़िया उपन्यास “गम्भीरी घर” का मेरे द्वारा किया गया हिन्दी अनुवाद है, जिसके अंग्रेज़ी, बांग्ला और मलयालम संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस उपन्यास में हिन्दू स्त्री और मुस्लिम पुरुष के अनूठे रिश्ते की कहानी है। कुकी एक गृहिणी है जिसकी ई-मेल के ज़रिये पाकिस्तान के एक कलाकार शफ़ीक़ से जान-पहचान होती है और यह जान-पहचान आगे चलकर दोस्ती और फिर प्रेम में बदल जाती है। यह केवल स्त्री-पुरुष की प्रेम-कहानी ही नहीं है बल्कि परिवार, समाज और देश के आपसी रिश्तों की कहानी भी है; जहाँ पर कहीं धर्म का टकराव है और कहीं देश का। प्रदीप श्रीवास्तव का उपन्यास ‘बेनज़ीर’ सरोजिनी साहू के ‘बंद कमरा’ से पूरी तरह उलटा है, उनके पात्रों को लेकर। ‘बंद कमरा’ में कुकी हिन्दू है तो शफ़ीक़ मुस्लिम, जबकि ‘बेनज़ीर’ में बेनज़ीर मुस्लिम है और मुन्ना हिन्दू।

‘सूखा बरगद’ में मुस्लिम परिवार की दुर्दशा, हिन्दू-मुस्लिम समुदायों में धार्मिक कट्टरता और ‘बेनज़ीर’ में बहुविवाह, तलाक़, ग़रीबी, लड़कियों के घर से भाग कर शादी करने आदि की संस्मरणात्मक क़िस्सागोई प्रमुख रूप से प्रस्तुत हुई है, जबकि ‘बंद कमरा’ में एक संभ्रांत हिंदू विवाहित महिला का पाकिस्तान के किसी बुद्धिजीवी मुस्लिम युवक शफ़ीक़ के साथ रागात्मक संबंधों का अद्भुत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ममता कालिया के अनुसार आज भी हमारे देश में न केवल नारी का सबला रूप ही कुचला जा रहा है, बल्कि मूक-बधिर, विक्षिप्त, बेघर, दलित, असहाय औरतें भी आए दिन उत्पीड़न, हिंसा और हत्या का शिकार हो रही है। विश्व की सभी महिलाओं को आर्थिक नीतियों का विशेष रूप से शिकार होना पड़ रहा है, मगर आज भी भारतीय समाज में संकीर्ण, पिछड़ी और स्त्री-विरोधी रीति-रिवाज़ों की भरमार है। मज़दूर महिलाओं के पास रोज़गार नहीं है और वे प्रतिदिन नृशंस हिंसा का शिकार हो रही हैं और यही कारण है कि भारत में देह व्यापार बढ़ता जा रहा है। कभी उनके अधिकारों के लिए लड़ने वालों में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईवी रामास्वामी नायर, महात्मा ज्योतिबा फूले ने भयंकर उत्पीड़न झेला था। उन महापुरुषों की बदौलत हिन्दू परिवारों में पर्दा-प्रथा कम हुई, बालिका शिक्षा बढ़ी, अस्पृश्यता घटी और लैंगिक विषमता में भी कुछ हद तक कमी आई, मगर अपनी धार्मिक कट्टरता, दक़ियानूसी के कारण मुस्लिम परिवारों की स्थिति वैसी ही बनी रही।

‘बेनज़ीर’ उपन्यास पढ़ते समय आपको लगेगा कि एक तरह से यह प्रेरणास्पद कहानी है, “ज़ीरो से हीरो’ बनने की यानी एक अनपढ़ मुस्लिम लड़की सिलाई-कढ़ाई-बुनाई सीख कर धीरे-धीरे अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पहले मॉडलिंग और फिर होटल व्यवसाय की एक लंबी शृंखला खड़ी कर देना अपने आप में रश्मि बंसल की पुस्तक ‘स्टे हंगरी स्टे फुलिश‘ या ‘आई हेव ए ड्रीम’ की किसी भी ‘बिजनेस सक्सेस स्टोरी’ से कम नहीं लगती है।

उपरोक्त उदाहरण देखते हुए हम कह सकते हैं कि हिन्दू और मुस्लिम लेखकों ने अपने-अपने समाज को नजदीकी से देखा है। ऐसी अवस्था में समाज शास्त्रियों और राजनेताओं के लिए यह चुनौती बन जाती है कि दोनों समाजों में किस तरह एकता स्थापित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुख-शांति, समृद्धि से अपना जीवन यापन कर सके। बाबरी मस्जिद गिराने का दर्द आज भी मुस्लिम समाज के अवचेतन में समाया हुआ है, जो अनवर सुहैल के उपन्यास ‘पहचान’ में निम्न पंक्तियों से प्रकट होता है:-

“ बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद नगर में हिन्दू कसाइयों ने झटका‘ वाली दुकानें लगाई। हमीद चिकवा बताता है कि उन लोगों ने अपनी मीटिंग में फैसला लिया है कि ‘गर्व से कहो हम हिन्दू हैं‘ का नारा लगाने वाले राष्ट्रीय हिन्दू यदि मांसाहारी हैं तो वे मुसलमान चिकवों से गोश्त न खरीदें, बल्कि ‘झटका‘ वाली दुकानों से गोश्त खरीदें। इससे मुसलमानों के इस एकक्षत्र व्यवसाय पर कुछ तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।” (पृष्ठ-69, पहचान)

उपन्यासकार अनवर सुहैल का मानना है कि हमारे देश में जहां-जहां मुस्लिम बस्तियां रहती है, लोग उन्हें ‘मिनी पाकिस्तान’ कहते हैं। उनके देशप्रेम, राष्ट्रवाद को शक की निगाहों से देखते हैं। उन्हें आतंकवादी समझकर लोग परहेज करते हैं। उनकी पोशाक-परिधान देखकर गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं या गोधरा जैसे दंगों में जिन्दा जला देते हैं। उपन्यासकार प्रदीप श्रीवास्तव का मानना है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के फंसाकर धर्मांतरण करते हैं, उनके देवी-देवताओं का अपमान करते हैं। उनकी बढ़ती जनसंख्या देखकर हिंदू धर्म को ‘गजवा-ए-हिंद’ का खतरा नजर आता है। दोनों साहित्यकारों के अलग-अलग दृष्टि कोण हैं, शायद यही कारण है कि मंजूर एहेतशाम अपने उपन्यास ‘सूखा बरगद’ में लिखते है कि भारतीय समाज में प्रेम और मानवता का प्रतीक हरा-भरा बरगद अब सूखकर काष्ठ बन गया है, ऐसी अवस्था में हमारे समाज को छाया कौन देगा? शुद्ध प्राणवायु कहां से मिलेगी? क्या सदियों से पल्लिवत हो रही विभिन्न संस्कृतियां गृह-युद्ध का कारण बनेगी? यह सवाल केवल हमारे देश का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के सामने खुली चुनौती बनकर उभरा है।

क्या ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की परिकल्पना व्यर्थ है ? विश्व में आधुनिक देश भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर अपनी-अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं और हर किसी देश को अपनी कौमों का अस्तित्व खतरे में नजर आता है। सोचने की बात यह है कि पृथ्वी जैसे उपग्रह पर मानव के अस्तित्व का उद्देश्य धर्म और समाज में बाँटने का नहीं था, बल्कि धरती को अपने कर्मों से सुंदर से सुदरतम बनाने के लिए धर्मविहीन, जातिविहीन समाज की संकल्पना करना था। संस्कारों के नाम पर बचपन से ही किसी बच्चे को मंदिर ले जाना और ईश्वर की प्रतिमा के सामने मत्था टेकने की आदत डालना अथवा किसी बच्चे को मदरसे अथवा मस्जिद में ले जाकर कुरान की आयतें रटाना भविष्य में सांप्रदायिकता की अग्नि-विभषिका को खुला आमंत्रण देने के तुल्य है। दुनिया में आज तक न ईश्वर किसी को मिला है और न ही मिलने वाला है। तभी तो चार्ल्स डार्विन ‘ओरिजन ऑफ स्पीशीज’ जैसी पुस्तक की रचना करते हैं, मगर धार्मिक कट्टरवादी उसे भी सहन नहीं कर पाते हैं। आज हालत यह है कि सारा विश्व जाति और धर्म के नाम पर खंड-खंड हो चुकी है।

भले ही, ‘पहचान’ अनवर सुहैल का यह लघु उपन्यास है, मगर इसेक भीतर उठाए गए सवाल बहुत बड़े हैं। उन्होंने अपने इस उपन्यास में मध्यप्रदेश के पिछड़े इलाके के एक अल्पज्ञात कस्बे कोतमा के मुस्लिम युवक युनूस के जीवन-संघर्ष को दर्शाया है कि वह किस तरह दर्जी का काम सीखता है, बाद में मैकेनिक बनता है और उसके बाद किसी सरदार शमशेर सिंह जी के संपर्क में आकर बुलडोजर, पोकलेन और पे-लोडर चलाने की ट्रेनिंग लेता है। पे-लोडर ऑपरेटर बनकर एस.ई.सी.एल. की सिंगरौली अंचल की किसी प्राईवेट कंपनी में काम करने लगता है। इसी दौरान उसका मुस्लिम परिवार की विद्रूपताओं और विसंगतियों से पाला पड़ता है।

सिंगरौली में रहते समय उसकी दोस्ती आटा-चक्की के मालिक कल्लू से होती है, जो शादीशुदा होने के बावजूद अपनी स्थूलकाय पत्नी से असंतुष्ट रहने के कारण अपनी काम-तृप्ति के लिए वैश्याओं के चक्कर काटता है। उसकी संगत से प्रभावित होकर युनूस भी वैश्या के पास जाता है, मगर टूटे दांतों वाली थुलथुल देह वाली वैश्या को देखकर उसका मन विरक्त जाता है और वह वहाँ से भागकर निकलता है। उसके मन में फिल्मी दुनिया के वैश्याओं की भूमिका अदा करने वाली हीरोइनों रेखा, माधुरी, नंदिता दास आदि की छवि की धूमिल हो जाती है। इस तरह उपन्यासकार ने संकेत किया है कि कोयलाञ्चल अथवा किसी भी औद्योगिक स्थल के इर्द-गिर्द वैश्यावृति का प्रचलन आमबात है।

इस उपन्यास में अनवर सुहैल ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है – रिहंद बांध परियोजना के दौरान विस्थापन का। परसटोला के पश्चिम में गोविंद वल्लभ पंत सागर पर रिहंद बांध बनाने के लिए वहाँ के कई गाँवों को विस्थापित होना पड़ा था। यहां तक कि गहरवार रियासत, उसके महल और गुप्तधन वाले स्थल भी डूब क्षेत्र में आ चुके थे। असली सिंगरौली तो बहुत पहले डूब चुका था और आजकल मोरवा को लोग सिंगरौली के नाम से पुकारते हैं। विस्थापन के कारण न केवल स्थानीय लोग आर्थिक स्तर पर प्रभावित हुए, बल्कि अपना जीवन बचाने के लिए उन्हें मोरवा, बैढ़न, रेणुकूट, म्योरपुर, बभनी,चपकी आदि स्थानों पर विस्थापित होना पड़ा। इस अंचल में कभी शहीदे-कर्बला, ताजिया मिलन उत्सव में हिंदू लोग भी शामिल होते थे। बांध बनने के बाद बिड़ला ने हिंडालको कंपनी खोली, तत्कालीन नेताओं गांधी और नेहरू के नजदीकी होने के कारण। रिहंद बांध परियोजना का यह विस्थापन महानदी कोलफील्डस लिमिटेड से हीराकुंड बांध परियोजना के विस्थाप्न की याद दिलाता है, जहां रेंगाली जैसे अनेक बड़े-बड़े गांव जल-प्लावित हुए थे। हीराकुंड के पास भी बिड़ला ने हिंडालको कंपनी की स्थापना की। इस तरह अनवर सुहैल ने संकेत किया है कि किस तरह सरकारें अपनी प्राकृतिक संपदाएं जैसे जमीन, जल और अकूत कोयले की भंडार उपलब्ध करवाकर पूंजीपतियों की मदद करती है, जबकि ‘समाजवाद’ की कल्पना धरी-की-धरी रह जाती हैं। यह उपन्यास सिंगरौली की कोयला खदान के इर्द-गिर्द घूमता है इसलिए इसमें डंपर, ड्रिल मशीन, ड्रेगलाइन आदि के संचालन की संक्रियाओं के साथ-साथ कोयला बनने की प्रक्रिया पर उपन्यासकार ने थोड़ी बहुत जानकारी दी है। यहां तक कि, कोयले की धूल से होने वाली सिलिकोसिस, न्यूमोकोनोनिस जैसी खतरनाक बीमारियों पर भी प्रकाश डाला है। एशिया की सबसे मोटी कोयला सीम (105 मीटर) नर्देन कोलफील्ड्स लिमिटेड की झिंगुरदाह खदान में है। वहां से कोयला ‘एरियल रोप-वे’ द्वारा बिड़ला के पावर प्लांट ‘रेणुसागर’ में जाता है, ताकि वे बिजली उत्पन्न कर अपना एल्युमिनियम कारखाने चला पाएं। दूसरे शब्दों में, सिंगरौली उर्जा-तीर्थ है। ऐसी जगह पर काम करता है उपन्यास का मुख्य पात्र युनूस, पे-लोडर ऑपरेटर के रूप में, मेहेरा कोल एजेंसी में। जो अपने रिश्तेदार मुस्लिम परिवार से धोखा खाने से दुखी होकर सिंगरौली छोड़कर ट्रेन से कोरबा जाता है; पूर्व-प्रदीप्ति शैली में अपने साथ घटी सारी घटनाओं को याद करते हुए। उसके हाथ में है, सिफारिशी पत्र, मेहेरा कोल एजेंसी के प्रबंधक पुनीत खन्ना का – जिसमें लिखा हुआ है

“ महोदय, पत्रवाहक मोहम्मद यूनुस, पेलोडर और पोकलैन आपरेटर है। वह सिंगरौली यूनिट का एक ईमानदार, टेकनीकली-ट्रेंड, कमर्शियली बेस्ट वर्कर है। पारिवारिक कारणों से मो. यूनुस, अपना ट्रांसफर कोरबा चाह रहा है। इसलिए आप इसे कोरबा-यूनिट में काम दे सकते हैं।” (पृष्ठ-121, पहचान)

यह उपन्यास उन्हीं पारिवारिक कारणों की पड़ताल करते हुए राष्ट्रीय समस्याओं की उत्पत्ति के कारण खोजता है। यूनुस सिंगरौली में अपनी माँ अमीना की बहिन यानि खाला (मौसी) समीना के घर रहता है। समीना की सुंदर बेटी है – सनूबर। उसे देखकर वह अपने मन में उससे शादी करने का इरादा बनाता है। यद्यपि वे रिश्तें में भाई-बहिन लगते हैं, मगर मुस्लिम समाज में यह रिश्ता शादी करने में बाधक नहीं है। युनूस के पिता जुहुर मियां, जो जड़ी-बूटियों के विशेषज्ञ होते है, उनकी असामायिक मौत के कारण सारे परिवार का बोझ उसके कंधे पर आ जाता है, इस वजह से कम से कम घर के खर्च निकालने जितनी पगार वाली नौकरी की तलाश में उसे सिंगरौली आना पड़ता है और यहां वह अपनी उलझनों में फंसता जाता है। सनूबर की चचेरी बहिन उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, मगर वह उसके जाल में नहीं फंसता है, क्योंकि सनूबर के प्रति उसे प्यार होता है। उपन्यास में अचानक ट्विस्ट तब आता है, जब वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, नागपुर से स्थानांतरित होकर, इकतीस वर्षीय अविवाहित जमाल साहब का सिंगरौली में आगमन होता है। वहाँ कंपनी का र्क्वाटर अलॉट नहीं होने के कारण उन्हें गेस्ट हाऊस में रहना पड़ता है। उस दौरान उनका परिचय सनूबर के पिता से हो जाता है तो वे उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त्त दामाद समझकर घर ले जाते हैं। यद्यपि उनकी बेटी सनूबर और जमाल की उम्र में पन्द्रह-सोलह साल का अंतर होता है फिर भी समीना और उसके पति को इस अंतर से कोई एतराज नहीं है। धीरे-धीरे जमाल साहब का उनके घर आना-जाना शुरू होता है और कुछ ही समय के भीतर सनूबर की अम्मी सकीना से उसके शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जिसे युनूस अपनी आँखों से देखता है और उसकी खबर सनूबर को देती है, शुरू-शुरू में वह विश्वास नहीं करती है, लेकिन बाद में सकीना और जमाल साहब के हाव-भाव से उसे संदेह होने लगता है। स्थानीय भाषा में व्यंग्योक्त्ति के उपन्यासकार ने लिखा है –

“बाहरी लड़कों से महीना वसूली करता था जमाल साहब।खालू ने उसे घर घुसा कर अच्छा नहीं किया है।एक के मुंह से यूनुस ने सुना कि जमाल साहब की नजर खुली बोरी और बंद बोरी की शक्कर, दोनों में है। खुली बोरी और बंद बोरी की बात यूनुस समझ सकता था, क्योंकि फुटपाथी विश्वविद्यालय के कोर्स के मुहावरों में ये भी था।खुली बोरी यानी खाला और बंद बोरी माने सनूबर!” (पृष्ठ-84,पहचान)

बाद में युनूस को पता चलता है कि जमाल साहब एक शातिर एवं चरित्रहीन प्रकृति का इंसान है। नागपुर के किसी डोनेशन कॉलेज से उसने पढ़ाई की होती है। युनूस जमुना-कोतमा के जिस अंचल में रहता है – उसका नाम है लहसुई, जिसे इस अंचल में ‘मिनी पाकिस्तान’ कहा जाता है। इसके बारे में अनवर सुहैल लिखते हैं:-

“ कोतमा मे हिन्दू-मुसलमान सभी लोग रहते हैं किन्तु नगर के एक कोने में एक उपनगर है लहसुई। जिसे कोतमा के बहुसंख्यक ‘मिनी पाकिस्तान’ कहते हैं। जिसके बारे में कई धारणाएं बहुसंख्यकों के दिलो-दिमाग में पुख्ता हैं। जैसे लहसुई के वाशिन्दे अमूमन जरायमपेशा लोग हैं। ये लोग स्वभावतरू अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इनके पास देसी कट्टे-तमंचे, बरछी-भाले और कई तरह के असलहे रहते हैं। लहसुई मे खुले आम गौ-वध होता है। लहसुई के निवासी बड़े उपद्रवी होते हैं। इनसे कोई ताकत पंगा नहीं ले सकती। ये बड़े संगठित हैं। पुलिस भी इनसे घबराती है। लहसुई और कोतमा के बीच की जगह पर स्थित है यादवजी का मकान। उसी में किराएदार था यूनुस का परिवार। इमली गोलाई के नाम से जाना जाता है वह क्षेत्र।” (पृष्ठ-52, पहचान)

युनूस का परिवार अव्यवस्थित होने के कारण उसकी बड़ी बहिन भाग गई थी और बड़ा भाई सलीम तब्लिगी जमात में शामिल होने के कारण कट्टर मुस्लिम बन गया था, जिसे अपनी पारंपरिक मुस्लिम वेशभूषा कुर्ता-पायजामा, सफेद टोपी पहनने के कारण गोधरा हत्याकांड में जिंदा जला दिया गया था और टीवी वाले बार-बार टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे दिखा रहे थे। इस तरह इस लघु उपन्यास में मुस्लिमों के जीवन के बारे में कई मुद्दे उठाए गए है जैसे कि उन्हें राष्ट्र विरोधी कहकर पगपग पर जलील करना, आतंकवादी समझकर उसे दंडित करना आदि। जिसकी वजह एक ही होती है – मुस्लिम पहचान। जिसकी ओर अनवर सुहैल ने संकेत किया है:-

“ अब सलीम कमीज-पैंट पहनना छोड़कर कुर्ता-शलवार पहनने लगा था। चूंकि उसका बदन गठा हुआ था और कद दरमियाना था, सो उस पर घुटनों के नीचे झूलता कुर्ता और टखनों से उठी शलवार खूब जमती थी। सिर पर वह सफेद गोल टोपी लगाने लगा था। वह एक परम्परागत मुसलमान दिखता था। जैसे कि देवबंद के दारूल उलूम के छात्र दिखा करते हैं।” (पृष्ठ-109, पहचान)

यही वजह है कि ट्रेन में यात्रा करते समय जब एक सहयात्री उसे अपनी जाति के बारे में पूछता है तो वह झूठ बोल लेता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद है कि एक हिंदू धर्मशाला में ठहरने के दौरान उसने अपनी जाति मुस्लिम बताई तो उसे वहां रहने नहीं दिया था। सन् 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान सिखों को अपनी जान बचाने के लिए दाढ़ी-मूंछे कटवानी पड़ी थी और पगड़ी भी उतारनी पड़ी थी। आज के जमाने में सर्वाइवल की एक ही रणनीति है, ‘जैसा देश, वैसा वेश’। जबकि युनूस मुसलमान होने के बावजूद हिंदू की तरह रहने के कारण आम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, मगर अनुभवी व्यक्ति उसे पहचान जाते हैं। उपन्यास की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य है:-

“दुनिया देखी है मैंने बेटे, तुम मुसलमान जरूर हो, लेकिन तुम्हारा रहन-सहन एक आम हिन्दू शहरी की तरह है। इसलिए तुम हिन्दुओं के बीच खप जाते हो। हमें देखकर कोई भी जान लेता है कि हम मुसलमान हैं। वे हमसे नफरत करने लगते हैं। सोचता हूं कि इस मुल्क के उलेमा ये फतवा जारी कर दें कि मुसलमानों को दाढ़ी रखने की सुन्नत से छूट मिल जाए।” (पृष्ठ-118, पहचान)

इस तरह अनवर सुहैल का ‘पहचान’ उपन्यास धर्म, जाति और लिंग के आधार पर बंटे समाज की विसंगतियों और विद्रूपताओं को उजागर करने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है। आधुनिक मानव-जीवन की अनेक यथार्थ घटनाओं को, जो चाहे, किसी धर्म पर आधारित हो या, किसी जीवन-शैली पर, उपनायासकार की पैनी क़लम ने धर्म, जात, लिंग, भेद से ऊपर उठकर अपने भावप्रवण, संवेदनशील हृदय से समकालीन समय, परिवेश और परिदृश्य को इस संकलन की पुष्पमाला में पिरोया है। जिसे पढ़ते समय ऐसा लगता है, मानो आप कोयलांचल की किसी सनसनी ख़बर की धारावाहिक कहानी पढ़ रहे हो। निस्संदेह, हिन्दी साहित्य जगत में इस पुस्तक का भरपूर स्वागत होगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे ही प्रबुद्ध यथार्थवादी उपन्यासकर अनवर सुहैल की सशक्त क़लम अनवरत चलती रहे और हमारा साहित्य सुसमृद्ध होने के साथ-साथ धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर अपने मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी सफल सिद्ध हो।