बुधवार, 26 फ़रवरी 2025

मंगलवार, 25 फ़रवरी 2025

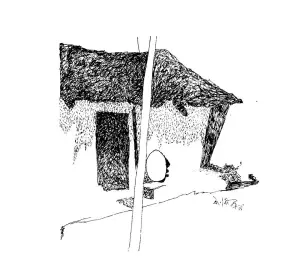

घरेलू स्त्री की दास्तान: दो

वह कहती

पढ़ो मत किताब

मुझसे करो बात

गो, कि तुम हो बाहर

चार लोगों मंे बैठते-उठते हो

ऐसा हो नहीं सकता

कहीं किसी से आज

न की हो कोई बात...

वह कहती

तुम रहते क्यों हो इतने ख़ामोश

जब घर में रहते हो

माना कि मैं तुम्हारे

मानसिक स्तर के लायक़ नहीं

लेकिन मैं क्या करूं

इसमें भला मेरा क्या दोष?

वह कहती

घर में पसरे भुतहे चुप को

बेरहमी से काटने के लिए

बात की तलवार से

गिनाती गृहस्थी की झंझटें

जो तुम्हें लगती हैं यकीनन

खामखां की बकवास,

जबकि ये उलझनें मेरे लिए

कम नहीं किसी इम्तिहान से।

वह कहती

जब तुम नहीं होते

तुम्हारी पसंद-नापसंद

सोचती-गुनती हूं

ताकि काम से थककर तुम

जब भी घर आओ

महानता के उच्च शिखर पर बैठे

तुम्हारे अस्तित्व को सम्भाल सकूं

अपनी पूरी सामर्थ्य से।

वह कहती

तुम इतने बेरूखे़ क्यों हो

चाय के वक़्त

या खाने की टेबिल पर

और निगोड़े बिस्तर पर भी

क्या मैं तुम्हारे किसी लायक नहीं?

कभी सोचता हूं

कितना अच्छा होता

अगर वह इठलाकर

हथेलियां ठुड्डी पर टिका

बड़ी-बड़ी आंखे नचाकर कहती--

‘सुनाओ, उस नई कहानी का प्लॉट

जो तुम्हारे दिमाग की फैक्टरी में

ले रही आकार

कुछ तो सुनाओ सरकार!’

मैं उसे कैसे समझाऊं

वह मेरे लिए है कितनी ज़रूरी

चार सौ फिट गहरी

कोयला खदान से

नमक कमाने के बाद

थका-हारा

हो जाता हूं भीतर-बाहर

एकदम खाली

उस निर्वात को भरने

दिमाग में कुलबुलाते कीड़े

जो उकसाते, प्रेरित करते

अस्तित्व की सार्थकता के लिए।

मैं क्या करूं मेरी जान

तुम्हें कैसे समझाऊं

समझौता दर समझौता

अपनी दास्तान....

सोमवार, 24 फ़रवरी 2025

अवसर खोते हुए

बहुत आसान था

अपनी कृतियों को

जाने-अन्जाने

पहुंचाना ऐसे मोड़ पर

जहां उगता हो आसमान पर

लाल सूरज

या अंत में नायक

तानता हो हवा में मुट्ठियां

या ठहरे पानी पर

कंकरियां फेंक छोड़े जाते हों

उथल-पुथल के संकेत।

एक समय था यही फैशन

तब प्रलेसी, जलेसी, दलेसी

लेते हाथों-हाथ उसे

मिल जाता मान-सम्मान

किन्तु दुख की बात है

उस समय व्यवस्था में

सकारात्मक परिवर्तन का वह था हामी

जिससे मिली उस वक्त गुमनामी।

फिर वह समय आया जब

अभिव्यक्ति पर

लगा दिया गया ताला

मौलिक अधिकारों का किया गया हनन

फिर ऐसी बही बयार

खुले प्रजातांत्रिक द्वार

हुआ अधिनायक का अंत

और प्रलेसी-जलेसी-दलेसी मित्रों ने

समय की नब्ज़ पर हाथ रख

धड़ाधड़ छपवाए

अपनी काल्पनिक अनुभवों वाली

आपातकालीन डायरी के अंश।

हुए खूब प्रशंसित-उपकृत।

फिर बदला माहौल

दब गया लाल-आसमानी रंग

बही भगवा-बयार

लुटा दिल का करार

सत्तानशीन हुए तुक्काड़

इतिहास की इुई चीर-फाड़

हक़ीक़तों की बखिया उघाड़

प्रलेसी-जलेसी-दलेसी मित्रों ने

फिर बदला पाला

सेठ-सत्ता-संत-समालोचकों में हुए

सहज स्वीकार्य

लोक-परलोक का हुआ पुख़्ता इंतेजाम

अब भी नहीं समझे जजमान!

और मुझ जैसे कई

समय की धड़कनों से अंजान

लोक रीति-नीति से अज्ञान

खोजते रहे सत्य

दूसरे करते रहे गड़बड़झाला

इस तरह

लगा रहा हमारी किस्मतों पर

अलीगढ़ी-ताला.

शुक्रवार, 21 फ़रवरी 2025

कई चाँद थे सरे आसमां : अनुरोध शर्मा

|

| अनुरोध शर्मा |

पहले पांच पन्ने पढ़ते हैं तो लगता है क्या ही खूब किताब है... बेहद शानदार। उपन्यास की मुख्य किरदार से आपका त'आरुफ़ होता है लेकिन उसके बाद कहानी कहीं और चली जाती है। साठ-सत्तर पृष्ठ पलट जाते हैं पर वो नायिका वापस नहीं मिलती। हम उसे ढूंढते रह जाते हैं। हमें लगने लगता है कि जितनी तारीफ़ थी इस किताब की, ऐसा तो कहीं नहीं है। उतना मज़ा आ नहीं रहा।

करीब सौ पन्ने पलट जाने के बाद नायिका फिर से दर्शन देती है और इस बार हमें छोड़कर नहीं जाती। इस बार हम भी नहीं चाहते कि वो कहीं जाए। फिर बस उसी की कहानी है और कहानी में क्या रवानी है। अगले सात सौ पन्ने पढ़ते हुए आप हिंदी-उर्दू अदब का वो वक़्त जी लेते हैं जो अब शायद वापस कभी लौट कर ना आये।

हिन्द-इस्लामी तहज़ीब का वो वक्फा जब मुग़ल सल्तनत की साँसे उखड़ने लगी थी, जिस मुगलिया खानदान के अधिकतर चश्म-ओ-चराग़ इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी में दफ़न हुए, उसके आखिरी शहंशाह को अपने आखिरी वक़्त यहाँ की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई थी, उसी ने ग़मज़दा होकर कहा था,

"कितना है बदनसीब जफर दफ्न के लिए,

दो गज जमीन भी न मिली कू-ए-यार में।"

---------------------

अच्छी किताबें क्यूँ पढनी चाहियें?

कभी भी देख लीजियेगा, जिन लोगों के मन में नए-नए विचार पैदा होते हैं वो किस तरह होते हैं। आप एक अच्छी फिल्म देख रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं तो दिमाग अपना खेल खेलना शुरु करता है। हम अब तक इंसानी दिमाग की मशीनरी को पूरी तरह समझ नहीं पाये हैं पर एक शानदार चीज़ पढ़ते वक़्त दिमाग बहुत उपजाऊ हो जाता है और एक के बाद एक नई नई बातें सूझने लगती हैं, जिनका उस पढ़े हुए से वास्ता हो भी सकता है या बिलकुल भी नहीं हो सकता है।

तो जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था जिसमें किशनगढ़ की बणी-ठणी भी है और कश्मीर के गायक भी, जिसमें दिल्ली की गलियां भी हैं और ग़ालिब के शेर भी, जौक भी हैं और दाग़ भी, ऊँचे दर्जे की फारसी शायरी है और शातिर ठग भी, नवाबों की ठसक भी है और अंग्रेजों की धूर्तता भी, आखिरी मुग़ल ज़फर भी हैं और उनकी सबसे कमसिन और तेज़-तर्रार बेगम जीनत महल भी... और इन सात सौ पन्नों में इतना कुछ है कि उसे बयान करने की ताक़त मुझमे नहीं... हाँ, लेकिन उस वक्फे को जी ज़रूर चुका हूँ मैं। जो अनुभव किया है, उसे बस अनुभव किया जा सकता है बताया नहीं जा सकता।

आप खुद पढेंगे तो जानेंगे।

----------------------

तो इस किताब को पढ़ते हुए कई सारे विचार उपजे, जिनका किताब से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन तहज़ीब से है।

औरंगजेब दाहोद में जन्मा था, गांधी पोरबंदर में, सरदार पटेल नाडियाद में, नरेन्द्र मोदी वडनगर में....पैदाईश से ये सब गुजराती हैं। इनमे से हम किसे बाहरी मानते हैं? सिर्फ़ औरंगजेब को... और इसकी वजह उसके पुरखों का काबुल से आने से ज़्यादा उसका धर्म है। वरना बाबर की आखिरी इच्छा के मुताबिक उसे काबुल में दफनाया गया और काबुल तो सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। ‘अखंड भारत’ का हिस्सा तो आज भी है। महाभारत के मुताबिक गांधारी भी अफगानिस्तान की थी।

अफगानिस्तान को तो एक वक़्त के हिंदुस्तान का हिस्सा मानना ही चाहिए, ये एक तथ्य है कोई गप तो है नहीं। तो सिवाय फिरकापरस्ती के और कोई वजह नहीं दिखती कि हम औरंगजेब या मुगलों को बाहरी मानें।

किताब में एक मज़ेदार किस्सा है कि कैसे एक अंग्रेज अफसर दिल्ली में अपनी सवारी निकलते हुए बिलकुल वैसे ही बर्ताव करता है जैसे कभी आलमगीर किया करते थे लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद औरंगज़ेब की एक भद्दी नक़ल के ज़्यादा कुछ नहीं लग पाता। अंग्रेजों ने खुद को मुगलों के बराबर दिखाने की बहुत कोशिश की लेकिन इस मुल्क में वो कभी वो इज़्ज़त हासिल नहीं कर पाए और उसकी वजह ये है कि मुग़ल इस मुल्क को लूट नहीं रहे थे, जबकि ज़्यादातर अंग्रेजों का इस मुल्क से कभी कोई जज़्बाती लगाव नहीं रहा।

-----------------

स्कूलों के जिस इतिहास को दक्षिणपंथी एकतरफ़ा कहकर ख़ारिज करते हैं और झूठा इतिहास बताते रहते हैं मुझे तो उस इतिहास की तालीम से भी थोड़ी दिक्कतें हैं। उन किताबों की बुनावट में कमी रही या पढ़ाने वालों के नज़रिए में या हमारी आसपास के माहौल में... मुझे नहीं पता लेकिन ये बात देखी गयी कि जैसे ही अकबर या महाराणा प्रताप की लडाई का ज़िक्र आता या शिवाजी और औरंगजेब की प्रतिद्वंदिता का तो दिलो-दिमाग खुद-ब-खुद प्रताप और शिवाजी की तरफ झुक जाते। औरंगजेब और अकबर खलनायक नज़र आते। जबकि ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए था।

अगर किसी का दिमाग धर्म की वजह से अकबर और औरंगज़ेब की तरफ झुक रहा है तो वो भी ग़लत है।

हमें बचपन में ही इस तरह नहीं समझाया गया कि ये लडाई ना किसी धर्म के बीच थी और ना अंदरूनी और बाहरी ताकतों के बीच। ये सदियों से चलते आ रहे सत्ता संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं था जिसमें धर्म को भी हथियार की तरह उपयोग में लिया जाता था और आज भी लिया जाता है। आज भी कुर्सी की लडाई में धर्म एक हथियार से ज़्यादा कुछ नहीं।

जो भी ये समझते हैं कि राजा धर्म ध्वजा रक्षक होता है उन्हें थोडा परिपक्व हो जाना चाहिए। बचपन में ये सब चल जाता है कि प्रताप हमारा है और अकबर उनका लेकिन समझ विकसित हो जाने के बाद ये एहसास होना चाहिए कि ना प्रताप किसी का है और ना अकबर। ये इतिहास के मजबूत किरदार हैं जो आये और चले गए। हमें निरपेक्ष भाव से इन्हें जानना है और आगे बढ़ जाना है। उस वक़्त ना कोई धर्म के लिए लड़ रहा था और ना देश के लिए। राजनीतिक भारत का तब कोई अस्तित्व ही नहीं था। उल्टा हम बहुत पढेंगे तो जानेंगे कि ये दो मजबूत संस्कृतियाँ इस तरह घुली मिली थी कि इन्हें अलग कर पाना अब किसी के बस की बात नहीं।

-----------------------

भारत हमेशा से एक विचारवान देश रहा है। गहरे फलसफे में डूबा हुआ देश। बाहर से जितनी भी छोटे मोटे आक्रमण हुए या जातियां आई, भारत ने उन सबको अपने में समेट लिया और अपना बना लिया। फिर सदियों बाद अरब के रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा बवंडर उठा जो सबको अपने में लपेटता हुआ भारत की तरफ बढ़ा। भारत, जिसकी हैसियत एक विशाल बरगद जैसी थी उससे इस्लाम का ये बवंडर आकर भिड़ा। बरगद को उखाड़ पाना संभव नहीं था, उसकी जड़ें बहुत गहरी थी लेकिन बवंडर में भी जवानी का जोश था, वैसी उमग थी जैसे एक नए नौजवान में होती है। तो जब इन दो विशाल संस्कृतियों का टकराव हुआ तो कुछ ऐसी मिली-जुली तहज़ीब बनी जो सिर्फ़ इसी धरती पर बन सकती थी, आज भी सिर्फ़ यहीं मौजूद है। भारतीय मुसलमान अपने आप में एक अलग करैक्टर है।

मणि कौल बहुत बड़े फिल्मकार हैं, उनका कहना है कि ग़ालिब सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही पैदा हो सकते थे, कहीं और उनका होना संभव नहीं था। कैसे?

“ना था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता

डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता”

जावेद अख्तर इस शेर को समझाते हुए कहते हैं कि ग़ालिब कह रहे हैं कि मुझे तो इस होने ने मरवा दिया अगर मैं ना होता तो मैं ही खुदा होता।

ये खुद के खुदा होने की बात भारतीय परंपरा में उपनिषदों से आती है। ‘अहम् ब्रह्मास्मि’ यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही खुदा हूँ। और किसी मुल्क का शायर ये कहने की गुस्ताखी नहीं करेगा। ग़ालिब ये भारत की धरती पर ही कह सकते थे। ग़ालिब भारत में ही हो सकते थे। भारतीय मुसलमान का चरित्र औरों से जुदा है वो इसलिए कि उसमें इस मिट्टी का चरित्र भी समाया हुआ है। ये दो तहजीबों के मिलन से संभव हुआ है।

अगर हम इस तरह इतिहास को पढ़ा पायें तो क्या ही खूबसूरत बात हो।

---------------------

किताब का नाम इस शेर से लिया गया है।

कई चांद थे सरे-आसमां कि चमक-चमक के पलट गए

ना लहू ही मेरे जि़ग़र में था ना तुम्हारी जुल्फ़ स्याह थी

- अहमद मुश्ताक़

जो तहज़ीब और इतिहास में रूचि रखते हैं (कुछ तो रखते ही होंगे) या जो इश्क़ फरमाते हैं (कौन इस शय से दूर होगा) उन सबको ये किताब पढनी चाहिए।

गुरुवार, 20 फ़रवरी 2025

फिर भी अनंत आस्थावान...

रहता है वो

बिना वेतन के भी जीवित

भले से भाग जाए ठीकेदार

लेकर छः-सात माह की पगार

उसे नहीं क़ानून बनाने का अधिकार

इसीलिए बलजबरी मांग नहीं सकता पगार

लेकिन फिर-फिर काम पाने के लिए

खोज लेता एक नया ठीकेदार

और बिकट आस्था के साथ जुटे रहता

हर दिन एक नई टूटन के लिए

हर दिन अंतहीन थकान की लिए

हर दिन एक नई उम्मीद के साथ.

रहता है वो

बिना वेतन के जीवित

मुंह अँधेरे बाँध कर बासी भात-चटनी

साइकिल पर आंधर-झांवर पैडल मार

पहुँच आता ठीहे पर

कितना खुश-खुश, कितना उर्जावान

जैस-जैसे बढ़ती धूप और ताप

वैसे-वैसे गर्माता जाता उसका मिजाज़

और सूरज के ढलने के साथ

बढती थकान, गूंजता थकान का गान

एक बार फिर गाँव-घर तब

थके-तन, खाली हाथ लौटने का ईनाम

फिर भी अनंत आस्थावान..

रहता है वो

बिना वेतन की जीवित

वह नहीं जानना चाहता

कि इस हाड़तोड़ मेहनत और पगार में

हैं कितनी विसंगतियां

कि इसी काम के लिए सरकारी सेवक

पाते हैं दस गुना ज्यादा वेतन

बिना नागा, हर माह, निश्चित तिथि में

वह दूसरों के सुख से दुखी नहीं होता

इसीलिए तो रात भरपूर नींद है सोता…

अपने लिए कतई नहीं चाहिए उसे

एक नया सूरज

एक नई धरती, एक नया आकाश

बस थोड़ी सी जगह में सिकुड़कर-सिमटकर

संकोच और अपार सब्र के साथ

सबके लिए बचा देता है पर्याप्त स्पेस

ताकि बची रहे आसपास

ढेर सारी आस्था और विश्वास…..

शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2025

प्रेम के ढाई आखर से नहीं चलते बाज़ार

बाज़ार रहें आबाद

बढ़ता रहे निवेश

इसलिए वे नहीं हो सकते दुश्मन

भले से वे रहे हों

आतताई, साम्राज्यवादी, विशुद्ध विदेशी…

अपने मुल्क की रौनक बढाने के लिए

भले से किया हो शोषण, उत्पीड़न

वे तब भी नहीं थे वैसे दुश्मन

जैसे कि ये सारे हैं

कोढ़ में खाज से

दल रहे छाती पे मूंग

और जाने कब तक सहना है इन्हें

जाते भी नहीं छोड़कर

जबकि आधे से ज्यादा जा चुके

अपने बनाये स्वप्न-देश में

और अब तक बने हुए हैं मुहाज़िर!

ये, जो बाहर से आये, रचे-बसे

ऐसे घुले-मिले कि एक रंग हुए

एक संग भी हुए

संगीत के सुरों में भी ढल से गये ऐसे

कि हम बेसुरे से हो गये…

यहीं जिए फिर इसी देश की माटी में दफ़न हुए

यदि देश भर में फैली

इनकी कब्रगाहों के क्षेत्रफल को

जोड़ा जाए तो बन सकता है एक अलग देश

आखिर किसी देश की मान्यता के लिए

कितनी भूमि की पडती है ज़रूरत

इन कब्रगाहों को एक जगह कर दिया जाए

तो बन सकते हैं कई छोटे-छोटे देश

आह! कितने भोले हैं हम और हमारे पूर्वज

और जाने कब से इनकी शानदार मजारों पर

आज भी उमड़ती है भीड़ हमारे लोगों की

कटाकर टिकट, पंक्तिबद्ध

कैसे मरे जाते हैं धक्का-मुक्की सहते

जैसे याद कर रहे हों अपने पुरखों को

आह! कितने भोले हैं हम

सदियों से…

नहीं सदियों तो छोटी गिनती है

सही शब्द है युगों से

हाँ, युगों से हम ठहरे भोले-भाले

ये आये और ऐसे घुले-मिले

कि हम भूल गये अपनी शुचिता

आस्था की सहस्रों धाराओं में से

समझा एक और नई धारा इन्हें

हम जो नास्तिकता को भी

समझते हैं एक तरह की आस्तिकता

बाज़ार रहें आबाद

कि बनकर व्यापारी ही तो आये थे वे…

बेशक, वे व्यापारी ही थे

जैसे कि हम भी हैं व्यापारी ही

हम अपना माल बेचना चाहते है

और वे अपना माल बेचना चाहते हैं

दोनों के पास ग्राहकों की सूचियाँ हैं

और गौर से देखें तो अब भी

सारी दुनिया है एक बाज़ार

इस बाज़ार में प्रेम के लिए जगह है कम

और नफरत के लिए जैसे खुला हो आकाश

नफरतें न हों तो बिके नहीं एक भी आयुध

एक से बढ़कर एक जासूसी के यंत्र

और भुखमरी, बेकारी, महामारी के लिए नहीं

बल्कि रक्षा बजट में घुसाते हैं

गाढे पसीने की तीन-चौथाई कमाई

जगाना चाह रहा हूँ कबसे

जागो, और खदेड़ो इन्हें यहाँ से

ये जो व्यापारी नहीं

बल्कि एक तरह की महामारी हैं

हमारे घर में घुसी बीमारी हैं….

प्रेम के ढाई आखर से नहीं चलते बाज़ार

बाज़ार के उत्पाद बिकते हैं

नफरत के आधार पर

व्यापार बढाना है तो

बढानी होगी नफरत दिलों में

इस नफरत को बढाने के लिए

साझी संस्कृति के स्कूल

करने होंगे धडाधड बंद

और बदले की आग से

सुलगेगा जब कोना-कोना

बाज़ार में रौनक बढ़ेगी

कुंजड कसाई कहानी यू ट्यूब पर

कहानियाँ न केवल हमारे हृदय को सुकून देती हैं बल्कि साहित्यिक जगत का परिचय भी प्रदान करती हैं। बचपन से ही दादी-नानी से कहानियों को सुनते हुए हम अनेक गुणों से युक्त होते चले जाते हैं। आज भागदौड़ से भरी जिंदगी में जबकि हमारे पास बैठकर पुस्तकों से कहानियाँ पढ़ने का समय नहीं है, कहानी जगत के माध्यम से नित नई कहानियों का सुनना निश्चित ही आप को सुकून प्रदान करेगा । कहानियों के साथ अनवरत श्रृंखला में हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे श्रेष्ठ रचनाकारों की विविधता पूर्ण रचनाएँ ।आशा है आप इनसे अवश्य ही लाभान्वित होंगे । इन्हें अपने स्वरों से सजाया है सुनीता भटनागर ने। जातीय भेदभाव की परतें खोलती... एक भावपूर्ण कहानी.... अन्य कहानियाँ सुनने के लिए क्लिक करें 👇

गुरुवार, 13 फ़रवरी 2025

ख़ामोशी का अनुवाद

जब सब बोल रहे थे, चहक रहे थे

मैंने उस दिन खामोश रहके देखा

वक़्त निकाला खुद से बतियाने के लिए

जाने कितनी बतकहियाँ थीँ

कितने किस्से थे, ख्वाब थे दरमियाँ

खुद में गुम मैं खामोश था

मेरे इर्द-गिर्द इक शोर था

हर तरह की आवाज़ों से लबरेज़,

कर्कश इतना कि रूह छिल जाए

खुदा का शुक्र है मुझमें हुनर है

इस शोर को नज़रअंदाज़ करने का

मैं इस हुनर को बेचता नहीं हूँ

जबकि इसके खरीदार बहुत हैं

सब बोल रहे हैं और मैं चुप हूँ

खुद से बातें करने में मगन हूँ

इस उम्मीद में हूँ कि तुम तक

पहुंच जाए अनुवाद

मेरी खामोशी का।।।।

सलाम मुकेश चंद्राकर

बस्तर जंक्शन के संचालक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जघन्य हत्या

बिलौटी कहानी पर कृष्ण बलदेव वैद के विचार

मंगलवार, 11 फ़रवरी 2025

‘हस्सा-हुस्सैन….हस्सा-हुस्सैन’ : पहचान: मुहर्रम प्रसंग

कल्लू नाम था उसका। वह बीना की खुली कोयला खदान में काम करता था।

यूनुस तब वहां कोयला-डिपो में पेलोडर चलाया करता था। वह प्राइवेट कम्पनी में बारह घण्टे की ड्यूटी करता था। तनख्वाह नहीं के बराबर थी। शुरू में यूनुस डरता था, इसलिए ईमानदारी से तनख्वाह पर दिन गुजारता था।

तब यदि खाला-खालू का आसरा न होता तो वह भूखों मर गया होता।

फिर धीरे-धीरे साथियों से उसने मालिक-मैनेजर-मुंशी की निगाह से बच कर पैसे कमाने की कला सीखी। वह पेलोडर या पोकलेन से डीजल चुरा कर बेचने लगा। अन्य साथियों की तुलना मंे यूनुस कम डीजल चोरी करता, क्योंकि वह दारू नहीं पीता था।

कल्लू उससे डीजल खरीदता था।

खदान की सीमा पर बसे गांव में कल्लू की एक आटा-चक्की थी। वहां बिजली न थी। चोरी के डीजल से वह चक्की चलाया करता।

धीरे-धीरे उनमें दोस्ती हो गई।

अक्सर कल्लू उससे प्रति लीटर कम दाम लेने का आग्रह करता कि किसके लिए कमाना भाई। जोरू न जाता फिर क्यूं इत्ता कमाता। उनमें खूब बनती।

फुर्सत के समय यूनुस टहलते-टहलते कल्लू के गांव चला जाता।

कालोनी के दक्खिनी तरफ, हाईवे के दूसरी ओर टीले पर जो गांव दिखता है, वह कल्लू का गांव परसटोला था।

परसटोला यानी गांव के किनारे यहां पलाश के पेड़ों का एक झुण्ड हुआ करता था। इसी तरह के कई गांव इलाके में हैं जो कि अपनी हद में कुछ ख़ास पेड़ों के कारण नामकरण पाते हैं, जैसे कि महुआर टोला, आमाडांड़, इमलिया, बरटोला आदि। परसटोला गांव में फागुन के स्वागत में पलाश का पेड़ लाल-लाल फूलों का श्रृंगार करता तो परसटोला दूर से पहचान में आ जाता।

परसटोला के पश्चिमी ओर रिहन्द बांध की पानी हिलोरें मारता। सावन-भादों में तो ऐसा लगता कि बांध का पानी गांव को लील लेगा। कुवार-कार्तिक में जब पानी गांव की मिट्टी को अच्छी तरह भिगोकर वापस लौटता तो परसटोला के निवासी उस ज़मीन पर खेती करते। धान की अच्छी फ़सल हुआ करती। फिर जब धान कट जाता तो उस नम जगह पर किसान अरहर छींट दिया करते।

रिहन्द बांध को गोविन्द वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। रिहन्द बांध तक आकर रेंड़ नदी का पानी रूका और फिर विस्तार में चारों तरफ फैलने लगा। शुरू में लोगों को यकीन नहीं था कि पानी इस तरह से फैलेगा कि जल-थल बराबर हो जाएगा।

इस इलाके में वैसे भी सांमती व्यवस्था के कारण लोकतांत्रिक नेतृत्व का अभाव था। जन-संचार माध्यमों की ऐसी कमी थी कि लोग आज़ादी मिलने के बाद भी कई बरस नहीं जान पाए थे कि अंग्रेज़ी राज कब ख़त्म हुआ। गहरवार राजाओं के वैभव के कि़स्से उन ग्रामवासियों की जुगाली का सामान थे।

फिर स्वतंत्र भारत का एक बड़ा पुरस्कार उन लोगांे को ये मिला कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा। वे ताम-झाम लेकर दर-दर के भिखारी हो गए। ऐसी जगह भाग जाना चाहते थे कि जहां महा-प्रलय आने तक डूब का ख़तरा न हो। ऐसे में मोरवा, बैढ़न, रेणूकूट, म्योरपुर, बभनी, चपकी आदि पहाड़ी स्थानों की तरफ वे अपना साजो-सामान लेकर भागे। अभी वे कुछ राहत की सांस लेना ही चाहते थे कि कोयला निकालने के लिए कोयला कम्पनियांे ने उनसे उस जगह को खाली कराना चाहा। ताप-विद्युत कारखाना वालों ने उनसे ज़मीनें मांगी। वे बार-बार उजड़ते-बसते रहे।

कल्लू के बूढ़े दादा डूब के आतंक से आज भी भयभीत हो उठते थे। उनके दिमाग से बाढ़ और डूब के दृश्य हटाए नहीं हटते थे। हटते भी कैसे? उनके गांव को, उनकी जन्म-भूमि को, उनके पुरखों की क़ब्रगाहों-समाधियों को इस नामुराद बांध ने लील लिया था।

ये विस्थापन ऐसा था जैसे किसी बड़े जड़ जमाए पेड़ को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह रोपा जाए…

क्या अब वे लोग कहीं भी जम पाएंगे?

कल्लू के दादा की आंखें पनिया जातीं जब वह अपने विस्थापन की व्यथा का जि़क्र करते थे। जाने कितनी बार उसी एक कथा को अलग-अलग प्रसंगों पर उनके मुख से यूनुस को सुन चुका था।

दादा एक सामान्य से देहाती थे। खाली न बैठते। कभी क्यारी खोदते, कभी घास-पात उखाड़ते या फिर झाड़ू उठाकर आंगन बुहारने लगते।

दुबली-पतली काया, झुकी कमर, चेहरे पर झुर्रियों का इंद्रजाल, आंखों पर मोटे शीशे का चश्मा, बदन पर एक बंडी, लट्ठे की परधनी, कंधे पर या फिर सिर पर पड़ा एक गमछा और चलते-फिरते समय हाथों में एक लाठी।

वह बताते कि उस साल बरस बरसात इतनी अधिक हुई कि लगा इंद्र देव कुपित हो गए हों। आसमान में काले-पनीले बादलों का आतंक कहर बरसाता रहा। बादल गरजते तो पूरा इलाका थर्रा जाता।

यूनुस भी जब सिंगरौली इलाके में आया था तब पहली बार उसने बादलों की इतनी तेज़ गड़गड़ाहट सुनी थी। शहडोल जि़ले में पानी बरसता है लेकिन बादल इतनी तेज़ नहीं गड़गड़ाया करते। शहडोल जिले में बारिश अनायास नहीं होती। मानसून की अवधि में निश्चित अंतराल पर पानी बरसता है। जबकि सिंगरौली क्षेत्र में इस तरह से बारिश नहीं होती। वहां अक्सर ऐसा लगता है कि शायद इस बरस भी बारिश नहीं होगी। एक-एक कर सारे नक्षत्र निकलते जाते हैं और अचानक कोई नक्षत्र ऐसा बरसता है कि सारी सम्भावनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। लगता है कि बादल फट पड़ेंगे। अचानक आसमान काला-अंधेरा हो जाता है। फिर बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक के साथ ऐसी भीषण बरसात होती कि लगे जल-थल बराबर हो जाएगा।

वैसे इधर-उधर से आते जाते लोगों से सूचना मिलती रहती कि पानी धीरे-धीरे फैल रहा है। लेकिन किसे पता था कि अनपरा, बीजपुर, म्योरपुर, बैढ़न, कोटा, बभनी, चपकी, बीजपुर तक पानी के विस्तार की सम्भावना होगी।

तब देश में कहां थी संचार-क्रांति? कहां था सूचना का महाविस्फोट? तब कहां था मानवाधिकार आयोग? तब कहां थीं पर्यावरण-संरक्षण की अवधारणा? तब कहां थे सर्वेक्षण करते-कराते परजीवी एन जी ओ? तब कहां थे विस्थापितों को हक़ और न्याय दिलाते कानून?

नेहरू के करिश्माई व्यक्तित्व का दौर था। देश में कांग्रेस का एकछत्र राज्य। नए-नए लोकतंत्र में बिना शिक्षित-दीक्षित हुए, ग़रीबी और भूख, बेकारी, बीमारी और अंधविश्वास से जूझते देश के अस्सी प्रतिशत ग्रामवासियों को मतदान का झुनझुना पकड़ा दिया गया। उनके उत्थान के लिए राजधानियों में एक से बढ़कर एक योजनाएं बन रही थीं। आत्म-प्रशंसा के शिलालेख लिखे जो रहे थे।

अंग्रजी राज से आतंकित भारतीय जनता ने नेहरू सरकार को पूरा अवसर दिया था कि वह स्वतंत्र भारत को स्वावलंबी और संप्रभुता सम्पन्न बनाने में मनचाहा निर्णय लें।

देश में लोकतंत्र तो था लेकिन बिना किसी सशक्त विपक्ष के।

इसीलिए एक ओर जहां बड़े-बड़े सार्वजनिक प्रतिष्ठान आकार ले रहे थे वहीं दूसरी तरफ बड़े पूंजीपतियों को पूंजी-निवेश का जुगाड़ मिल रहा था।

यानी नेहरू का समाजवादी और पूंजीवादी विकास के घालमेल का माॅडल।

आगे चलकर ऐसे कई सार्वजनिक प्रतिष्ठानांे को बाद की सरकारों ने कतिपय कारणों से अपने चहेते पूंजीपतियों को कौड़ी के भाव बेचने का षडयंत्र किया।

पुराने लोग बताते हैं कि जहां आज बांध है वहां एक उन्नत नगर था। गहरवार राजा की रियासत थी। केवट लोग बताते हैं कि अभी भी उनके महल का गुम्बद दिखलाई पड़ता है।

गहरवार राजा भी होशियार नहीं थे। कहते हैं कि उनके पुरखों का गड़ा धन डूब गया है।

असल सिंगरौली तो बांध में समा चुकी है।

आज जिसे लोग सिंगरौली नाम से पुकारते हैं वह वास्तव में मोरवा है।

तभी तो जहां सिंगरौली का बस-स्टेंड है उसे स्थानीय लोग पंजरेह बाजार नाम से पुकारते हैं।

कल्लू के दादा से खूब गप्पें लड़ाया करता था यूनुस।

वे बताया करते कि जलमग्न-सिंगरौली रियासत में सभी धर्म-जाति के लोग बसते थे।

सिंगरौली रियासत धन-धान्य से परिपूर्ण थी।

तीज-त्योहार, हाट-बाज़ार और मेला-ठेला हुआ करता था। तब इस क्षेत्र में बड़ी खुशहाली थी। लोगों की आवश्यकताएं सीमित थीं। फिर कल्लू के दादा राजकपूर का एक गीत गुनगुनाते-‘‘जादा की लालच हमको नहीं, थोड़ा से गुजारा होता है।’’

मिजऱ्ापुर, बनारस, रीवा, सीधी और अम्बिकापुर से यहां के लोगों का सम्पर्क बना हुआ था।

यूनुस मुस्लिम था इसलिए एक बात वह विशेष तौर बताते कि सिंगरौली में मुहर्रम बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता था।

सभी लोग मिल-जुल कर ताजिया सजाते थे।

खूब ढोल-ताशे बजाए जाते।

तैंयक तक्कड़ धम्मक तक्कड़

सैंयक सक्कर सैंयक सक्कर

दूध मलीदा दूध मलिद्दा…

खिचड़ा बंटता, दूध-चीनी का शर्बत पिलाया जाता।

सिंगरौली के गहरवार राजा का भी मनौती ताजिया निकलता था। मुसलमानों के साथ हिन्दू भाई भी शहीदाने-कर्बला की याद में अपनी नंगी-छाती पर हथेली का प्रहार कर लयबद्ध मातम करते।

‘हस्सा-हुस्सैन….हस्सा-हुस्सैन’

कल्लू के दादा बताते कि उस मातम के कारण स्वयं उनकी छाती लहू-लुहान हो जाया करती थी। वह लाठी भांजने की कला के माहिर थे। ताजिया-मिलन और कर्बला ले जाने से पहले अच्छा अखाड़ा जमता था। सैकड़ों लोग आ जुटते थे। थके नहीं कि सबील-शर्बत पी लेते, खिचड़ा खा लेते। रेवडि़यांें और इलाइची दाने का प्रसाद खाते-खाते अघा जाते थे।

यूनुस ने भी बचपन में एक बार दम-भर कर मातम किया था, जब वह अम्मा के साथ उमरिया का ताजिया देखने गया था। सलीम भाई तो ताजिया को मानता न था। उसके अनुसार ये जहालत की निशानी है। एक तरह का शिर्क (अल्लाह के अलावा किसी दूसरी ज़ात को पूजनीय बनाना) है। ख़ैर, ताजिया की प्रतीकात्मक पूजा ही तो करते हैं मुजाविर वगैरा…

यूनुस ने सोचा कि अगर लोग उस ताजिया को सिर झुका कर नमन करते हैं तो कहां मना करते हैं मुजाविर! उनका तो धन्धा चलना चाहिए। उनका ईमान तो चढ़ौती में मिलने वाली रक़म, फ़ातिहा के लिए आई सामग्री और लोगों की भावनाओं का व्यवसायिक उपयोग करना ही तो होता है। साल भर इस परब का वे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हिन्दू-मुसलमान सभी मुहर्रम के ताजिए के लिए चंदा देते हैं।

उमरिया में तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत ताजिया बनाए जाते हैं। लाखों की भीड़ जमा होती है। औरतों और मर्दों का हुजूम। खूब खेल-तमाशे हुआ करते हैं। जैसे-जैसे रात घिरती जाती है, मातम और मर्सिया का परब अपना रंग जमाता जाता है। कई हिन्दू भाईयों पर सवारी आती है। लोग अंगुलियों के बीच ब्लेड के टुकड़े दबा कर नंगी छातियों पर प्रहार करते हैं, जिससे जिस्म लहू-लुहान हो जाता है।

ईरानी लोग जो चाकू-छूरी, चश्मा आदि की फेरी लगाकर बेचा करते हैं, उनका मातम देख तो दिल दहल जाता है। वे लोग लोहे की ज़जी़रों पर कांटे लगा कर अपने जिस्म पर प्रहार कर मातम करते हैं।

कुछ लोग शेर बनते हैं।

शेर का नाच यूनुस को बहुत पसंद आया था।

रंग-बिरंगी पन्नियों और काग़ज़ों की कतरनों से सुसज्जित ताजिया के नीचे से लोग पार होते। हिन्दू और मुस्लिम औरतें, बच्चे और आदमी सभी बड़ी अक़ीदत के साथ ताजिया के नीचे से निकलते।

यूनुस ने देखा था कि एक जगह एक महिला ताजिया के सामने अपने बाल छितराए झूम रही है। कभी-कभी वह चीख़-चीख़ कर रोने भी लगती है। उसकी साड़ी मैली-कुचैली हो चुकी है। जब वह अपनी छाती पर हाथ मार-मार कर रोती तो लगता कि जैसे उसके घर में किसी की मौत हो गई हो।

नन्हा यूनुस उस औरत के रोने से भयभीत हो गया था।

डूब में बसे कस्बे में मुहर्रम के मनाए जाने का कुछ ऐसा ही दृश्य कल्लू के दादा बताया करते थे।

लोगों का जीवन खुशहाल था।

रबी और खरीफ़ की अच्छी खेती हुआ करती थी।

उस इलाके की खुशहाली पर अचानक ग्रहण लग गया।

लोगों ने सुना कि अब ये इलाका जलमग्न हो जाएगा।

किसी ने उस बात पर विश्वास नहीं किया।

सरकारी मुनादी हुई तो बड़े-बुज़ुर्गों ने बात को हंस कर भुला दिया। अभी तो देश आज़ाद हुआ है। अंग्रेज भी ऐसा काम न करते, जैसा आजाद भारत के कर्णधार करने वाले थे।

इस बात पर कौन यकीन कर सकता था कि गांव के गांव, घर-बार, कार्य-व्यापार, देव-स्थल, मस्जिदें, क़ब्रगाहें सब जलमग्न हो जाएंगी। और तो और गहरवार राजा का महल भी डूब जाएगा।

गुरुवार, 6 फ़रवरी 2025

पुख़्ता पहचान की तलाश में 'पहचान'

---------------------सतीश छिम्पा ---------------------------

(एक अद्भुत रचना वह है जो आपको अपने साथ रात भर जगाए रखती है। इस हवाले से 'पहचान' अद्भुत है। इसे पढ़ते हुए मैं एक पूरी रात जागा हूंँ।)